- 作者:深田 麻里亜

- 発売日: 2020/10/20

- メディア: 新書

内容(「BOOK」データベースより)

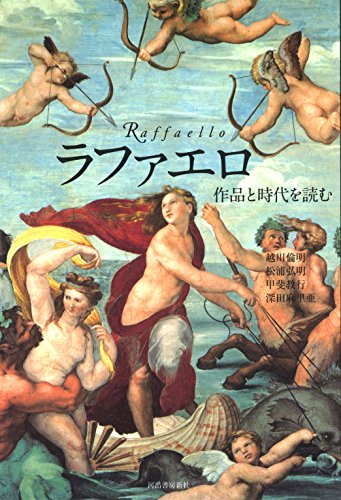

ラファエロ(1483~1520)は、イタリア・ルネサンスの巨人である。37年の短い生涯にもかかわらず、聖母子画やローマ教皇らを描いた肖像画などの傑作を残した。本書は、その歩みと作品をたどって、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロら芸術家たちとの交流や、古代ローマへ向けた関心などを読み解く。そして、後世に巨大な影響をもたらした彼の知られざる多面的な実像を明らかにする。

今年、2020年は、ラファエロの没後500年だったんですね。

それに合わせて、さまざまな催しが企画されていたそうなのですが、新型コロナウイルスの影響で、軒並み延期や中止になってしまいました。

「ルネサンスの三大巨匠」は、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、と高校時代の世界史で習った記憶があるのです。

ダ・ヴィンチは『モナリザ』『最後の晩餐』、ミケランジェロは『ダビデ像』『最後の審判』と、すぐに代表作が思い浮かぶのですが、ラファエロの代表作は?と、あらためて考えてみると、僕はすぐには出てこないんですよね。

著者は、ラファエロとその作品について、最初にこう述べています。

ラファエロ・サンフィオ(1483~1520年)は、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロに並ぶ、ルネサンス三大巨匠の一人であり、西洋美術に親しむ者には馴染みの存在である。優しい雰囲気をたたえた聖母、愛らしい幼児キリストや天使の描写は、ラファエロの作品の代表として、わが国でも広く知られている。

だが、彼の作品の魅力を言葉で解説するのは、そう容易ではない。「聖母の画家」や「優美な画家」といった、一般的に用いられる肩書は、たしかに作品の本質的特徴を言い当ててはいるのだろうが、それがラファエロの作品の魅力のすべてではないように筆者には思われる。彼の作品がまとう独特のオーラ──穏やかでありながら絶妙なバランスを保つ、緊張感ある質──には、実のところ、キャプションをつけるのがきわめて難しいのである。

この本には、ラファエロの数々の作品が、カラー写真で紹介されていて、他の作品から受けた影響や、同世代や後世の作家に与えた影響についても解説されています。

『小椅子の聖母』という作品の写真をみたとき、そうそう、こういうのがラファエロのイメージなんだよなあ、と思ったのです。

「聖母子」のイメージが強いラファエロなのですが、古代ローマの遺跡や文化について造詣が深く、遺跡の保護についてローマ教皇に献言した記録も紹介されています。

また、ラファエロは、自ら「工房」を運営し、そこから多くの作品を生み出しているのです。

「工房」というシステム自体はラファエロがつくったものではありませんが、それを大規模に、しかもうまく運用していく才能も、ラファエロにはあったようです。

ラファエロの大規模な装飾事業は、工房なくして実現しえないものだった。教皇居室の壁画を描くかたわら、大型の祭壇画や、ヴァティカン宮殿の装飾事業──開廊や浴室の装飾、システィーナ礼拝堂用のタペストリー下絵制作など──に加え、他の貴族たちからの注文など、請け負った多数の仕事を、なんとか遅れずに仕上げる必要に常に追われていたのだ。

こうした状況下、ラファエロが次々と計画の実現にこぎつけた背景には、若年の徒弟のみならず、すでに別の場所で修業を積んだ芸術家たちを共同制作者として迎え入れ、彼らに仕事を分配し、作業の効率化をうまく進めたことが大きな要因としてあるだろう。

外部ですでに修業を終えて工房に参加した芸術家もいる。北イタリアのウーディネ出身のジョヴァンニ・ダ・ウーディネ(本名ジョヴァンニ・リカマトーレ、1487~1564年)は、動植物を描く専門家として工房に加わった画家である。その点で、徒弟というよりは共同制作者という肩書が適切であろう。

ラファエロの作品では、一枚の絵画のなかで分業化が進んでいくのだが、ジョヴァンニ・ダ・ウーディネは動物や植物、楽器といった人物像以外の部分を担当した。ラファエロがボローニャのある聖堂のために描いた祭壇画(聖チェチリアと聖人たち)で、聖女の足元に置かれた楽器を手掛けたのはジョヴァンニ・ダ・ウーディネと言われる。

また、後述する「ラファエロのロッジャ」やヴィッラ・ファルネジーナで、瑞々しい植物や多彩な動物群を描いたのも、彼である。

楽器や植物を描く専門家がいるなんて、さいとう・たかを先生の「さいとう・プロダクション」みたいだな……と思いながら読んだのですが、もちろん、ラファエロのほうがずっと前の時代の人なのです。

同時代に活躍したダ・ヴィンチやミケランジェロが、自らの作品へのこだわりから、孤立してしまうことが多かったのに比べて、ラファエロには若くして人を適材適所にあてはめ、組織を動かす才能もあったようです。

ラファエロは、37歳の若さで亡くなったことや、ダ・ヴィンチやミケランジェロのように、自筆のメモや書簡を遺していないことが、「とっつきづらさ」にもつながっているのかもしれませんが、芸術家として教皇からも高く評価され、期待にこたえてコンスタントに作品を生み出してきたのです。そういう「順調さ」が、語られる機会の少なさにつながっているのだろうか。

ラファエロは、没後、18世紀まで、「芸術家の規範」として高く評価され、尊敬を集め続けるのですが、その後、社会の変化にともなって、「既存の権威」として批判の矢面に立たされることにもなったのです。

19世紀、社会の近代化が進み、貴族たちが独占していた美術コレクションが一般に公開されるようになると、芸術にたいする新しい価値観が広がり、同時に、理想的画家として崇められていたラファエロ像に疑問が投げかけられるようになっていった。

当時の西欧諸国では、長年アカデミーが主導してきた芸術潮流への倦怠感から、新しいスタイルの芸術を目指す芸術家や批評家のグループが活動しだす。そこで批判の矢面に立たされたのが、アカデミーで尊重されてきたラファエロの芸術であり、とりわけ、ローマ時代に制作された作品であった。

最も代表的な批判者としては、英国で19世紀中頃に結成されたラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)が挙げられよう。ラファエルとは、ラファエロの英語読みにあたる。ジャン・エヴァレット・ミレイ(1829~96年)、ウィリアム・ホルマン・ハント(1827~1910年)、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(1828~82年)らを中心としたこのグループは、ラファエロ以前の芸術に立ち返ることを理念の一つとしていたため、このような名称をとった。

ローマ時代のラファエロ作品をとりわけ重要視したアカデミーの指針に反発し、イタリア美術でいえば、14~15世紀の絵画作品に見出されるような、素朴で敬虔な作風に共感を示したのである。また、彼らに共感する立場を示した英国の美術批評家ジョン・ラスキン(1819~1900年)は、『近代画家論』で、ラファエロのいくつかの作品に辛辣なコメントを残している。なかでも、宗教画を論じるくだりで「ラファエロ芸術の透明な味のない毒」(第三巻、1856年)がキリスト教美術に悪しき影響を及ぼしていると述べ、既存の権威への盲信に対して警鐘を鳴らしている。

こうして、およそ300年のあいだアカデミーの規範として君臨してきたラファエロは、その地位を追われる結果となった。だが、注意すべきは、こうした新しい芸術の潮流を目指す芸術家や美術評論家が念頭においていたのは、後世のさまざまな伝承で塗り固められ、神話化されたラファエロである点だ。ラファエロ個人とその全作品が、徹底的に目の敵にされていたわけではない、ということである。

「権威」として崇められたり、反発されたりしてきたラファエロの作品なのですが、近年は、これらの先入観にとらわれない「作品そのもの」の再評価がすすんできているのです。

写真がたくさん収められていることもあり、手元にずっと置いておきたくなる新書だと思います。ラファエロの絵って、見ていると心が落ち着くような気がするのだよなあ。

- 作者:ウォルター・アイザックソン

- 発売日: 2019/03/29

- メディア: Kindle版

- 作者:木下 長宏

- 発売日: 2013/09/21

- メディア: 新書